当银幕上的“李想”站在烈士遗骸迎回仪式现场,那句“我们回不来了…你们继续前进”的台词突然有了最震撼的现实注解。2025年9月12日启盈策略,朱一龙作为电影《志愿军》主演参与第十二批在韩志愿军烈士遗骸迎回仪式时,一个强忍泪水的侧颜特写冲上热搜榜首。这位以演技著称的演员为何能在非表演场合让千万网友瞬间破防?或许答案就藏在他手捧鲜花时那句哽咽的“代替李想接战友回家”里。

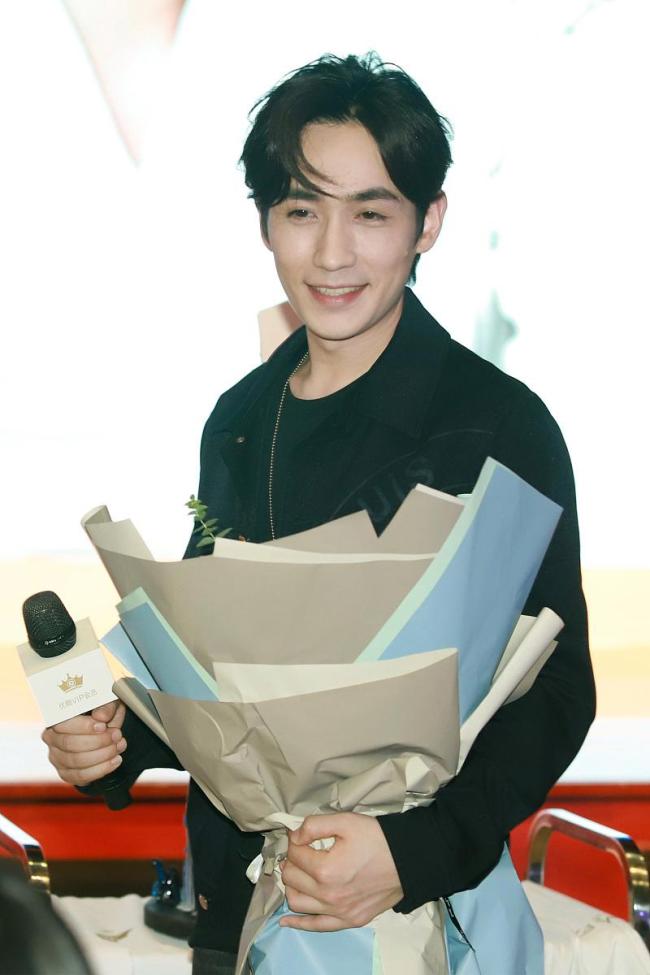

央视直播镜头记录下这样的画面:朱一龙身着深色正装,双手紧握白色菊花立于迎宾队列。当载着30位烈士遗骸的棺椁缓缓经过,他始终保持着标准军姿,却在棺椁经过瞬间突然低头抿嘴,喉结剧烈滚动——这个未被剪辑的微表情成为社交媒体疯传的“最戳心瞬间”。

在后续采访中启盈策略,他解释这个动作的深意:“看到棺椁上的五角星,突然想起拍《志愿军》时接触过的老兵回忆录。他们当年出征时平均年龄不到20岁,很多人临走前特意把新发的五角星徽章擦得锃亮。”这种跨越时空的细节联想,让习惯用肢体语言表达情绪的演员也难以自持。

朱一龙与志愿军题材的结缘始于2023年电影《志愿军:存亡之战》。为塑造教导员李想这个核心角色,他不仅研读大量战史资料,更拜访了7位健在的志愿军老战士。其中93岁的张振华老英雄给他留下深刻印象:“老爷子说到战友牺牲时突然站起来敬礼,那个颤抖的军礼让我瞬间理解什么叫‘活着的人要替死去的人看新中国’。”

这种沉浸式创作带来的情感烙印,在迎回仪式上形成奇妙共振。当朱一龙说出“山河无恙如您所愿”时,恰与电影中李想牺牲前的遗言形成闭环。有观众发现,他在仪式上不自觉使用的“战友”称谓,正是老战士们回忆往事时的习惯用语。这种从表演技法到情感认同的升华,或许就是网友所说的“演员与角色真正合二为一的时刻”。

在朱一龙超话发起的“致志愿军战士的三行诗”活动中,00后网友“芝士奶盖”的留言获得3.2万点赞:“你们在长津湖啃冻土豆时/会不会想到有一天/我们捧着奶茶走过霓虹街头”。这种充满代际特征的表达,恰印证了迎回仪式的当代意义。

仪式中的“过水门”环节引发年轻群体特别关注——两辆消防车在跑道两侧喷射巨大水柱形成“天门”,这是航空界最高礼仪。有军事博主解释,这个设计暗合志愿军当年“雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江”的历史意象。朱一龙事后在微博写道:“当水雾中出现彩虹时,我觉得那是老战士们在天上微笑。”

数据显示,迎回仪式直播期间,朱一龙粉丝自发组织的“烈士家书诵读”活动吸引18万人次参与。这种明星效应与红色教育的良性互动,在《觉醒年代》《长津湖》等作品传播过程中已有成功先例。正如中国传媒大学教授周逵所言:“优质文艺作品就像时空隧道,能让Z世代与历史人物产生情感共鸣。”

朱一龙在采访中提到的创作观颇具代表性:“演李想时我常想,如果他只是历史课本里的一段文字,后人如何感知他22岁的体温?”这种将宏大叙事转化为个体生命体验的能力,或许正是新时代主旋律传播的关键密码。

当朱一龙与老兵们并肩向烈士遗骸鞠躬时,两个不同时代的“青年”在精神上完成交接。抗美援朝纪念馆数据显示,仪式后一周的参观预约量激增240%,其中25岁以下观众占比达65%。这种“从感动到行动”的转化,印证着英雄精神的生命力。

正如某位网友在#最可爱的人#话题下的留言:“我们这代人的‘战场’不同,但一样需要‘李想们’的勇气。”从银幕到现实启盈策略,从历史到当下,这场跨越75年的对话仍在继续——关于信仰,关于担当,关于一个民族如何守护自己的精神坐标。

金港赢配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。